300 साल पहले विश्वनाथ मंदिर के पास गोविंपुरा कलां एक पुराना इलाका था. इसी इलाके में नारियल बाजार और छत्ता तले जैसे मोहल्ले थे. दालमंडी 300 साल पहले बसनी शुरू हुई. दालमंडी जो एक गली थी, उसने देखते ही देखते एक मोहल्ले का आकार लेना शुरू कर दिया. कभी अदब, संगीत और तहजीब की विरासत संभाले दालमंडी के हिस्से जिस्मफरोशी की बदनामी भी आई. फिर वो वक्त भी आया, जब इसे पूर्वांचल में सस्ते सामान का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया जाने लगा.

इन 300 सालों में दालमंडी ने तहजीब, तवायफ और व्यापारिक तरक्की तक का सफर देखा, लेकिन अब दालमंडी को अपना विस्थापन देखना पड़ रहा है. चौड़ीकरण की जद में 184 भवन, आधा दर्जन मस्जिद और 10 हजार के आसपास छोटे और मझोले दुकानदार आ रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बारिश के बाद यहां बुलडोजर चलवाने जा रही है. अगर ऐसा होता है तो सैकड़ों दुकानों और दर्जनों कटरों के साथ 300 साल की एक रवायत और अदब-तहजीब की एक विरासत भी खत्म हो जाएगी.

दालमंडी सवाल करती है कि इन हजारों लोगों को विस्थापित कर मुआवजे के साथ कोई दूसरी जगह तो दे दोगे, लेकिन दूसरी दालमंडी कहां बसाओगे? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसमें विरासत और विकास साथ-साथ रह सकते थे?

वाराणसी के चौक थाने से कुछ कदमों की दूरी पर आप जब खड़े होते हैं तो एक चौराहे सा बनता है. आप के सामने बाबा विश्वनाथ का दरबार होता है और आपके पीछे चौक का इलाका. आपके बाएं हाथ महाश्मशान मणिकर्णिका घाट है, जबकि आपके दाहिने हाथ एक गली चौक से नई सड़क को जोड़ती है. यही गली दालमंडी है और यहीं है काशी के वो चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष.

दालमंडी से इस बात का भ्रम होता है कि शायद यहां कभी दाल का कारोबार होता हो या गल्ले की कोई मंडी रही हो, लेकिन सच तो ये है कि यहां ऐसा कोई व्यापार कभी हुआ ही नहीं. ये मोहल्ला तो सरकारी दस्तावेजों में गोविंदपुरा कलां के नाम से दर्ज है, जबकि चौक से नई सड़क को जोड़ने वाली इस गली का नाम हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग है, लेकिन लोगों की जुबान पर दालमंडी ही चढ़ा हुआ है.

बीते मंगलवार को कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद दालमंडी के व्यापारियों में बेचैनी है. योगी सरकार ने नई सड़क से चौक के बीच 15 फीट चौड़े रास्ते में बसे दालमंडी को काशी विश्वनाथ धाम जाने के विकल्प मार्ग के तौर पर डेवलप करने की योजना बनाई है. इस योजना में 15 फीट रास्ते को साढ़े 17 मीटर तक चौड़ा करने का प्लान है. इस प्लान पर सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. 194 करोड़ रुपए यहां के लोगों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा.

वहीं 30 करोड़ से 650 मीटर लंबे और करीब 60 फीट चौड़े सड़क का निर्माण होगा. इस कार्य में दालमंडी की 189 दुकानें और छह पुरानी मस्जिदें बुलडोजर की जद में आने वाली हैं, जिसमें लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारण मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद , अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और मिर्जा करीमुल्ला बेग की मस्जिद शामिल है. ये माना जा रहा है कि इससे 10 हजार के आसपास छोटे और मझोले व्यापारी विस्थापित होंगे.

योगी कैबिनेट से मिले इस अप्रूवल पर हमने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से इस पर बातचीत की…

सवाल- आखिर इतने लोगों को दालमंडी से उजाड़ा जाएगा, 300 साल पुरानी विरासत पर खतरा है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

जवाब- योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने टीवी9 डिजिटल को बताया कि दालमंडी में लोगों ने अवैध कब्जा किया है. ये बात किसी से छिपी नहीं है. सरकार ये फैसला इसलिए ली है, क्योंकि काशी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से प्रशासन पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक दबाव है. चौड़ीकरण के बाद श्रद्धालुओं को एक सुंदर और चौड़ा मार्ग मिलेगा. इसके साथ ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी रास्ते का चौड़ा होना जरूरी है, ताकि गाड़ियां वहां तक आसानी से पहुंचे. बारिश के बाद दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

विपक्ष की प्रतिक्रियासरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. समाजवादी पार्टी के नेता और चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने टीवी9 डिजिटल को बताया कि समाजवादी पार्टी इस फैसले का विरोध करेगी. सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार का ये फैसला एक वर्ग को टारगेट करने के लिए लिया गया है. हम इस फैसले का विरोध करते हैं. दालमंडी को बचाने के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे.

दालमंडी बचाने की कोशिशवाराणसी के मुफ्ती-ए-शहर अब्दुल बातिन नोमानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर योगी सरकार के इस फैसले को रोकने का अनुरोध किया है. अब्दुल बातिन नोमानी ने दालमंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई को रोकने की मांग की है. उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे लेटर में कहा कि 650 मीटर की सड़क, जिसकी चौडाई 13 फीट है, इसको बढ़ाकर 56 फीट करने की योजना है. इससे 10 हजार से ज्यादा लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी.

6 मस्जिद टूटेंगी और बनारस की एक पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी. इस प्रोजेक्ट से इस इलाके में बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक नुकसान होगा. शहर-ए-मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि ये अगर इतना ही जरूरी है तो दशाश्वमेध थाने वाली 40 मीटर की सड़क को चौड़ाकर के वैकल्पिक रास्ता बनाया जा सकता है. अब्दुल बातिन नोमानी ने अपने लेटर में लिखा कि, “राष्ट्रपति जी वाराणसी की संस्कृति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए सरकार को ये निर्देश दें कि इस प्रोजेक्ट को वो स्थगित कर दें.”

दालमंडी: अदब, तहजीब और संगीत की विरासत“कोई भी आर्ट नॉन परफॉर्मिंग आर्ट होता है. उसे संरक्षण की जरूरत पड़ती है. जब राजा महाराजाओं और नवाबों का दौर खत्म हुआ तो नगर में सेठ और साहूकारों का दौर शुरू हुआ. इसी दौर में कोठा और कोठी का एक रिश्ता सामने आया. दालमंडी में तवायफ और मुजरा इसी रिश्ते का नतीजा थीं.”

पद्मश्री डॉ. राजेश्वर आचार्य, बनारस संगीत घराना

बनारस संगीत घराने से जुड़े और क्लासिकल हिंदुस्तानी के दिग्गज गायक डॉ. राजेश्वर आचार्य दालमंडी की संगीत परम्परा और विरासत पर विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मुगलों के आने के साथ ही समाज में पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी. उस समय जब लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज तैयार नहीं था तो महिलाओं के गीत-संगीत की प्रस्तुति को समाज कैसे स्वीकार करता?

मुगल काल में ही रखैल रखने का चलन भी बढ़ा और बड़े सेठ और साहूकारों का महिला कलाकारों को घर पर बुलाकर संगीत सुनने के चलन की भी शुरुआत हो गई थी. सेठ साहूकारों की कोठियों पर जाकर परफॉर्म करने में महिला कलाकारों को खतरा भी रहता था. ऐसे में कोठों का कॉन्सेप्ट आया.

बनारस के संस्कृति कर्मी और दालमंडी की विरासत को समझने वाले अमिताभ भट्टाचार्य कहते हैं कि काशी में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल से हुई, जबकि दालमंडी में गीत-संगीत का विकास और विस्तार एक बाजार को ध्यान में रखकर हुआ. यहां संगीत धन के एवज में बनती और बिकती थी. अमिताभ भट्टाचार्य बताते हैं कि दालमंडी में शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत को जगह मिली और यहीं से दालमंडी में महफिल का कॉन्सेप्ट आया.

महफिल में जो छह प्रकार के गायन गाए जाते थे. खयाल, सब खयाल, टप्पा, ठुमरी, ऋतु गायन (जैसे बरसात में कजरी, फागुन में होली), बारहमासा और गजल. अमिताभ भट्टाचार्य बताते हैं कि इसी प्रकार दालमंडी में चार प्रकार की तवायफ थीं.

दालमंडी में जिस्मफरोशी बहुत बाद में आया. जब रईस नहीं, बल्कि अमीर लोग दालमंडी में आना शुरू किए. वहीं संगीत जब देवालय से हवेली में पहुंचा तो एक अलग संगीत की विधा सामने आई. न तो इसकी अति प्रशंसा होनी चाहिए और न ही निंदा.

बिस्मिल्लाह खान की दालमंडीभारत रत्न और शहनाई के जादूगर, जिनकी धुन पर देश में आजादी की पहली सुबह आई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसी दालमंडी के हड़हा सराय कटरे के रहने वाले थे. बिस्मिल्लाह खान कहा करते थे कि यदि दालमंडी न होती तो बिस्मिल्लाह खान नहीं होते. आज भी उनके परिवार के लोग यहां रहते हैं. उनके पोते नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह बताते हैं कि दालमंडी की गायकी से खान साहब बहुत मुतासिर थे.

हर साल 5वीं और 8वीं मोहर्रम को खान साहब शहनाई बजाया करते थे. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार भी दालमंडी के आश्रयकार कभी न कभी रहे हैं. दालमंडी की अदब और गायकी में जिन तवायफों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें हुस्ना बाई, जद्दन बाई, चम्पाबाई, काशी बाई, रसूलन बाई, धनेसरा, बड़ी मैना, छोटी मैना, गफूरन और सरस्वती बाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है.

‘दालमंडी नहीं डॉलमंडी कहिए’, जिसे अंग्रेजों ने बसाया थाअस्सी साल के कर्रार हैदर जैदी कहते हैं कि इस इलाके को डॉलमंडी अंग्रेजों ने कहना शुरू किया. ये तवायफों का इलाका था और इसको वो डॉलमंडी कहना शुरू किए. राजा दरवाजा, काशीपुरा, रेशम कटरा और गोविंदपुरा का इलाका दालमंडी में आते हैं. 300 साल की रवायत अपने अंदर ये समेटे है. मूल रूप से ये एक सेक्युलर मंडी है. होली पर आपको पिचकारी, दिवाली पर पटाखे, ईद और बकरीद पर कपड़े और कॉस्मेटिक सब मिलते हैं. पता नहीं क्यों इसकी विरासत को खत्म करने की क्या जरूरत आन पड़ी. विकास तो विरासत को बचाकर भी किया जा सकता है. दस का नुकसान कर के दो को खुश करना ये ठीक नहीं है. ये तो ऐसा ही होगा जैसे दालमंडी की सिसकी पर चमचमाती सड़क का बनना.

उर्दू के शेक्सपियर ‘आगा हश्र कश्मीरी’ की दालमंडीआगा हश्र कश्मीरी उर्दू के प्रसिद्ध शायर और नाटककार थे. उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों को हूबहू उर्दू में ही नहीं उतारा, बल्कि उन्हें भारतीय समाज का चोला पहनाया, जिसके लिए उन्होंने पात्रों के नाम भी भारतीय रखे और नाटकों का अंजाम भी बदल दिया. शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद के अलावा आला हश्र ने कई दूसरे नाटक भी लिखे, जिन्हें उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है. दालमंडी के नारियल बाजार कटरा में एक अप्रैल 1879 को आगा हश्र का जन्म हुआ.

आगा हश्र काश्मीरी ने शेक्सपियर के जिन ड्रामों को उर्दू रूप दिया है, उनमें शहीद-ए-नाज, सैद-ए-हवस, सफेद खून, ख्वाब-ए-हस्ती बहुत अहम हैं. आगा हश्र कश्मीरी के पोते आगा निहाल अहमद शाह कहते हैं कि ये पूरा इलाका कभी तवायफों के इलाकों के रूप में जाना जाता था. नवाब खानदान और सेठ साहूकार के परिवार के लोग यहां गाना सुनने आते रहे. हमने भी अपने बुजुर्गों से कई तवायफों के बारे में सुन रखा है. हुस्ना बाई जिन्हें लोग सरकार कहा करते थे, वो एक गजब की शायरा भी थीं. उनकी एक गजल बहुत मशहूर है, जिसके शेर मुझे अभी भी याद हैं कि….

आती नहीं बातें जो तस्सली की मेरी जां।

क्या हाथ भी दिल पे तुम्हें धरना नहीं आता।।

उल्टा वो गले पे मेरे खंजर का रगड़ना।

कहना ये किसी का कि तुम्हें मरना नहीं आता।।

चाहा था मैंने ये कि बीमार-ए-गम बनूं।

वो पूछने आए कि ये हुस्ना को क्या हुआ।।

धनेसरा तवायफ के बारे में ये मशहूर था कि वो कजरी बहुत बढ़िया गाती थीं. आगा कमाल कहते हैं कि दालमंडी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि तवायफों के साथ-साथ शरीफों और जहीन लोगों के जो कि खानदानी लोग थे, उनके मकान भी साथ-साथ ही होते थे, लेकिन 70 का दशक आते-आते जिस्मफारोशी का प्रभाव ज्यादा दिखने लगा. दालमंडी में शोहदे, शराबी और मनचलों की आवारागर्दी ज्यादा शोर करने लगी. सारंगी और तबले की जगह खुले आम जिस्म की नुमाइश होने लगी. 1985 के आसपास चौक थाने में इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जब चार्ज लिए, तब उन्होंने मुहिम चलाकर ये जिस्म फरोशी का धंधा बंद कराया. दालमंडी में सब अच्छा ही था, ऐसा भी नहीं है.

पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार के रूप में स्थापित“पूर्वांचल में ये गरीब आदमी की सबसे बड़ी मंडी है. यहां से एक साधारण परिवार भी शादी का सारा सामान बहुत थोड़े से पैसे में खरीद लेता है. ये बाबा विश्वनाथ के बगल की मंडी है और उनकी ही तरह दया रखने वाली मंडी, जो गरीब लोगों को कम कीमत में सामान देकर उनकी आर्थिक मदद करती है.”

शकील अहमद, दालमंडी के कारोबारी

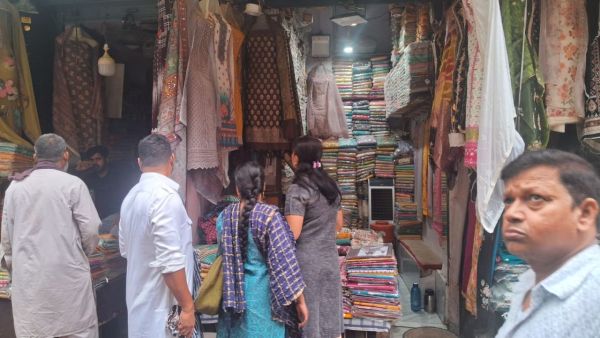

दालमंडी में छोटी-बड़ी कुछ दुकानें तो हमेशा से थीं, लेकिन सही मायने में एक मार्केट के रूप में इसके बसने की शुरुआत करीब 100 साल पहले हुई. इन 100 सालों में दालमंडी का सालाना टर्न ओवर करीब दो हजार करोड़ रुपए बताया जाता है. पूर्वांचल में सस्ते सामानों की ये सबसे बड़ी मंडी है. वाराणसी और आसपास के जिलों के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तक से लोग यहां से थोक सामानों की खरीदारी करने आते हैं.

दालमंडी के ही एक कारोबारी शकील अहमद बताते हैं कि बदलते समय में दालमंडी ने कारोबार को ध्यान में रखकर खुद को बदला है. कभी यहां बुरादा वाला चूल्हा, लालटेन, तामचीन और लोहे-तांबे के बर्तन बिकते थे. तब कटरों की संख्या और दुकानें भी कम थीं. फिर वक्त बदला तो क्रॉकरी, फैशनेबल कपड़े, स्टील और शीशे के सामान और आज ये मोबाइल एसेसरीज की सबसे बड़ी मंडी है. मिर्जा अच्छू का कटरा, वंशीधर का कटरा, वराह कटरा, रेशम कटरा जो कि इस दालमंडी के फेमस कटरे हैं.

दालमंडी में 10 हजार दुकानेंइनमें भी दुकानों की संख्या बेहिसाब बढ़ती गई. आज यहां 10 हजार के आसपास दुकानें हैं. सरकार इनको कहां ले जाएगी और हजारों दुकानों से जुड़े लाखों लोग कहां जाएंगे, कुछ नहीं पता. कपड़े के व्यापारी गुलशेर अहमद बताते हैं कि 50 रुपए मीटर से लेकर 10 हजार रुपए मीटर तक के कपड़े मिल जाएंगे. गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर और प्रयागराज तक से लोग यहां से शादी-विवाह के कपड़े खरीदने आते हैं. धर्म और जाति के परे ये मंडी लोगों को कम पैसे में सामान देने की रवायत में यकीन रखती है.

अंग्रेजों की अदालत से पहले बनारस में मुकदमे यहीं सुने जाते थेदालमंडी के ही अस्करी रजा सईद कहते हैं कि इसी दालमंडी में पुरानी अदालत भी रही, जहां अंग्रेजों द्वारा स्थापित कोर्ट-कचहरी से पहले मुकदमे सुने जाते थे और लोग न्याय के लिए जाते थे. दारा शिकोह यहां संस्कृत पढ़ने के लिए आया था और उसने तीन गेट भी बनवाए थे. तो ये दालमंडी बहुत खास और सैकड़ों साल पुरानी रवायत को संजोये हुए मोहल्ला है. इसमें हमारी मस्जिदें भी हैं. नई सड़क से अगर चौक चलना शुरू करेंगे तो लंगड़े हाफिज मस्जिद सहित चार मस्जिद दाहिने हाथ, जबकि दो मस्जिदें बाएं हाथ पड़ेंगी. हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि ये न टूटे. इसके लिए हमने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं डाल रखी हैं. करीब 42 याचिकाओं पर स्टे भी ले रखा है. प्रशासन ने भी हाईकोर्ट में एफिटडेविट दिया है कि बिना लोगों को भरोसे में लिए चौड़ीकरण की कार्रवाई नही करेंगे, बाकी समय बताएगा.