Oleh:

Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd

Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado

ADA kematian yang sekadar menutup usia biologis, tetapi ada pula kematian yang justru membuka ruang permenungan lebih luas tentang makna hidup. Wafatnya Romo Fransiscus Xaverius Mudji Sutrisno, SJ – yang lebih akrab disapa Romo Mudji – termasuk yang terakhir ini. Kepergiannya menghadirkan keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh gema. Gema pertanyaan tentang manusia, iman, kebudayaan, keadilan, dan tanggung jawab intelektual di tengah masyarakat yang semakin riuh, namun sering kehilangan arah refleksi.

Kepergian Romo Mudji bukan sekadar duka bagi Gereja Katolik atau dunia akademik, melainkan momen reflektif bagi masyarakat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa bangsa ini tidak hanya membutuhkan kecakapan teknis dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebijaksanaan moral dan keberanian nurani.

Kabar Duka dan Sebuah Kehilangan

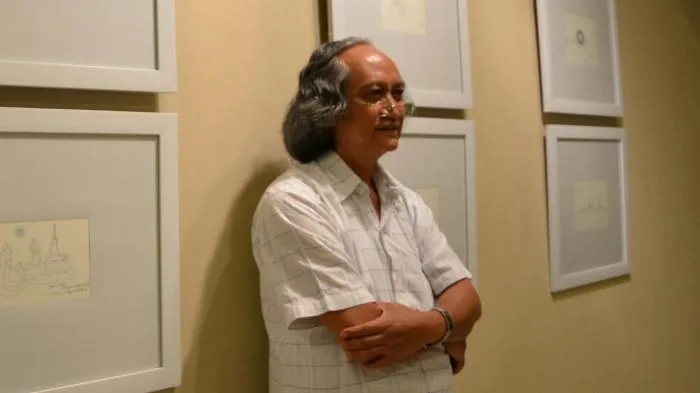

Romo Mudji lahir di Surakarta, 12 Agustus 1954. Kepergiannya menutup perjalanan hidup seorang imam, filsuf, dan budayawan yang selama puluhan tahun setia merawat dunia pemikiran kritis di Indonesia.

Sebagian besar publik mengenal Romo Mudji bukan dari panggung popularitas, melainkan dari ketekunan intelektualnya. Ia hadir melalui karya-karyanya—buku-buku filsafat dan kebudayaan, serta esai-esai reflektif yang terbit secara konsisten di Majalah Basis dan berbagai media nasional. Dari sanalah suara khas Romo Mudji dibangun: tenang, jernih, tidak meledak-ledak, tetapi tajam dan mengusik kesadaran.

Ia tidak menggurui, tetapi mengajak berpikir. Tidak memaksakan kesimpulan, tetapi membuka ruang pertanyaan. Dalam dunia media yang sering menuntut opini cepat dan sikap instan, Romo Mudji justru memilih jalan perlambatan: mengajak pembaca berhenti sejenak, menimbang, lalu bertanya lebih dalam. Karena itu, wafatnya Romo Mudji bukan hanya kehilangan sosok, melainkan kehilangan sebuah cara berpikir dan bersikap di ruang publik.

Penjaga Nurani di Ruang Publik

Sebagai imam Serikat Yesus, filsuf, dan budayawan, Romo Mudji menempatkan dirinya di wilayah yang tidak selalu nyaman: ruang publik yang penuh ketegangan antara iman, rasio, budaya, dan kekuasaan. Ia adalah public intellectual dalam pengertian paling substantif – pemikir yang tidak berhenti pada analisis, tetapi berani bersuara demi martabat manusia.

Dalam tradisi Ignatian, ia menghidupi spiritualitas contemplativus in actione – merenung dalam tindakan. Refleksi tidak pernah dilepaskan dari realitas konkret, dan tindakan selalu ditimbang dalam keheningan nurani (Lonergan, 1972). Karena itu, pemikirannya tidak mengawang, tetapi membumi; tidak reaktif, tetapi reflektif.

Di tengah kecenderungan dikotomis yang sering menjebak wacana publik—agama versus budaya, iman versus rasio, tradisi versus modernitas—Romo Mudji memilih jalan dialog. Ia menolak penyederhanaan. Bagi dia, filsafat bukan menara gading, melainkan upaya jujur memahami kenyataan sosial (Mudji Sutrisno, 2010). Teologi bukan dogma beku, melainkan refleksi iman yang menyentuh sejarah manusia (Rahner, 1978). Kebudayaan pun bukan sekadar identitas simbolik, melainkan ruang tempat manusia membangun makna hidupnya (Taylor, 1989).

Iman yang Menyapa Manusia

Secara teologis, Romo Mudji menghidupi iman yang inkarnasional. Allah tidak dipahami sebagai konsep abstrak yang jauh dari sejarah, melainkan hadir dalam pergulatan manusia sehari-hari. Karena itu, iman selalu diuji dalam relasinya dengan penderitaan, ketidakadilan, dan harapan manusia.

Ia membaca realitas Indonesia dari bawah – dari pengalaman mereka yang sering luput dari statistik dan wacana elite: petani yang kehilangan lahan, buruh yang terpinggirkan, masyarakat adat yang terdesak, serta kaum miskin kota yang hidup di pinggiran kemajuan. Dalam perspektif ini, iman tidak pernah netral secara sosial (Lonergan, 1972).

Romo Mudji kerap mengingatkan bahwa dosa tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural. Ketidakadilan dapat dilembagakan melalui kebijakan, sistem ekonomi, dan budaya politik yang tidak berpihak pada martabat manusia (Mudji Sutrisno, 2006). Karena itu, pewartaan iman kehilangan daya profetisnya jika berhenti pada ritual dan wacana moral individual.

Rasionalitas yang Membebaskan

Sebagai filsuf, Romo Mudji menaruh perhatian besar pada krisis rasionalitas modern. Ia mengkritik kecenderungan rasionalitas instrumental yang mereduksi manusia menjadi objek produksi dan konsumsi. Dalam kerangka ini, efisiensi dan pertumbuhan sering dijadikan tolok ukur tunggal, sementara martabat manusia terpinggirkan (Habermas, 1984).

Bagi Romo Mudji, filsafat tidak boleh berhenti pada ketepatan konsep, tetapi harus berani mengajukan pertanyaan etis: pengetahuan ini melayani siapa, dan siapa yang menanggung akibatnya (Mudji Sutrisno, 2010). Rasionalitas sejati adalah rasionalitas yang berpihak pada kehidupan.

Ia juga kritis terhadap dominasi epistemologi Barat yang kerap meminggirkan kearifan lokal. Budaya Nusantara, dengan simbol dan narasi kolektifnya, dipahami sebagai sumber refleksi etis yang sah, selama diuji oleh prinsip universal martabat manusia (Taylor, 1989).

Etika sebagai Latihan Nurani

Dalam pemikiran Romo Mudji, etika bukan sekadar kumpulan norma atau kepatuhan legalistik. Etika adalah latihan nurani – proses panjang membentuk kepekaan terhadap ketidakadilan yang sering dinormalisasi (Haryatmoko, 2015).

Ia menolak etika yang berhenti pada hukum positif. Etika sejati, baginya, justru diuji ketika hukum gagal melindungi yang lemah. Di sinilah keberanian moral menjadi penting: keberanian untuk tidak ikut arus ketika arus itu menyingkirkan kemanusiaan (Suseno, 2019).

Kebebasan, dalam perspektif etis Romo Mudji, bukan hak tanpa batas, melainkan tanggung jawab untuk memilih yang baik bagi sesama (Kant, 1797/1996).

Budaya sebagai Ruang Perjumpaan

Sebagai budayawan, Romo Mudji memandang budaya sebagai proses dialog yang hidup, bukan identitas yang membeku. Ia menolak politisasi budaya dan agama yang menjadikannya alat eksklusif. Budaya menemukan maknanya justru dalam perjumpaan – antariman, antaretnis, dan antartradisi (Mudji Sutrisno, 2006).

Ia kerap mengingatkan bahwa konflik sosial jarang disebabkan oleh perbedaan nilai semata, melainkan oleh ketidakadilan struktural dan kegagalan komunikasi publik (Habermas, 1984). Karena itu, dialog lintas batas harus menjadi praksis etis, bukan sekadar seremoni simbolik.

Dalam konteks Indonesia, Romo Mudji melihat Pancasila sebagai horizon etis yang memungkinkan perjumpaan antara nilai lokal dan universal (Suseno, 2019).

Warisan yang Tidak Pernah Selesai

Dalam tradisi humanisme, kematian bukan akhir dialog, melainkan undangan untuk melanjutkan percakapan tentang makna hidup (Taylor, 1989). Demikian pula wafatnya Romo Mudji. Ia meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja tidak ditutup.

Ia hidup di tengah masyarakat yang tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan kebijaksanaan; tidak kekurangan suara, tetapi kekurangan keberanian moral. Warisan terbesarnya bukan pada jumlah buku atau jabatan, melainkan pada keteladanan integritas intelektual.

Romo Fransiscus Xaverius Mudji Sutrisno, SJ, telah menyelesaikan ziarah hidupnya. Namun ia dengan sadar meninggalkan warisan yang tidak selesai - warisan tanggung jawab merawat kemanusiaan.

Selamat jalan, Romo Mudji. Kepergianmu adalah sunyi yang mengajak bangsa ini berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab. (*)