TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, menuai kontroversi karena menolak berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock.

Baerbock, bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengunjungi Suriah pada Jumat (3/1/2025) sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan transisi di negara tersebut.

Jerman dan Prancis menyatakan kesiapannya membantu membangun Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad bulan lalu.

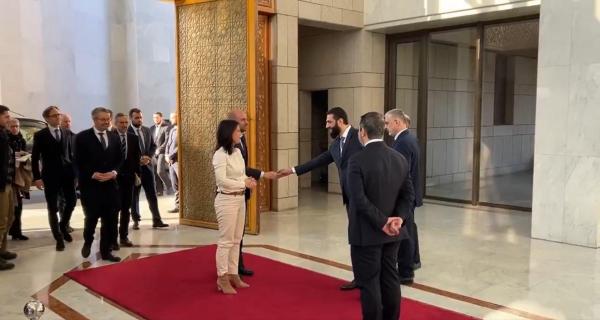

Namun, saat kedua menteri tersebut tiba di istana kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa hanya mengulurkan tangannya kepada Barrot.

Sedangkan kepada Baerbock, ia hanya meletakkan tangannya di dada sebagai bentuk salam.

Barrot awalnya juga meletakkan tangannya di dada, tetapi kemudian berjabat tangan ketika Al-Sharaa mengulurkan tangan padanya terlebih dahulu.

Momen tersebut mendapat reaksi keras dari publik, terutama di Barat, yang khawatir bahwa kelompok militan yang kini memegang kekuasaan, berusaha memaksakan identitas agama pada sistem politik dan pendidikan baru di Suriah.

Namun, banyak pula yang membela Al-Sharaa, menyatakan bahwa ia bebas memilih apakah akan menjabat tangan seorang wanita, dan bahwa tindakannya bukanlah sesuatu yang tidak sopan.

Baerbock juga memberikan komentarnya, menyatakan bahwa ia telah memperkirakan hal ini akan terjadi.

"Saat saya berkunjung ke Suriah, saya sudah jelas bahwa tidak akan ada jabat tangan seperti biasa," kata Baerbock pada Jumat malam, sebagaimana dikutip oleh surat kabar Jerman, Bild.

Dalam sebuah pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter), Barrot mengatakan bahwa ia dan Baerbock telah menerima jaminan dari otoritas baru Suriah bahwa akan ada partisipasi yang luas — khususnya oleh perempuan — dalam transisi politik.

Baerbock dan Barrot menyampaikan kepada Al-Sharaa bahwa hak-hak perempuan merupakan indikator dasar kebebasan sosial.

"Hak-hak perempuan bukan hanya isu yang terpisah, tetapi merupakan cerminan dari tingkat kebebasan dalam masyarakat mana pun," ujar keduanya.

Kini, Al-Sharaa tengah berupaya mendapatkan pengakuan internasional sembari menghadapi tantangan berat untuk menyatukan kembali negara yang sangat terpecah, membawa seluruh milisi di bawah kendali pemerintah, serta membangun kembali ekonomi dan infrastruktur yang rusak, yang diperkirakan akan menelan biaya ratusan miliar dolar.

Al-Sharaa memimpin HTS, kelompok Islam garis keras yang dulunya merupakan cabang Al-Qaeda di Suriah, meskipun HTS memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda pada tahun 2017.

Al-Sharaa dan kelompoknya sebelumnya mendirikan pemerintahan de facto di provinsi Idlib, barat laut Suriah, sebelum melancarkan serangan kilat yang mencapai Damaskus pada 8 Desember, yang secara efektif mengakhiri kekuasaan keluarga Assad selama 53 tahun.

Kebangkitan kekuasaan kelompok Islamis ini telah memicu kekhawatiran atas hak-hak minoritas dan perempuan di Suriah.

Meskipun demikian, HTS telah berulang kali berjanji untuk menghormati hak-hak dan kebebasan semua warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin atau agama.

Penunjukan dua tokoh wanita dalam posisi penting pemerintahan dipandang sebagi bentuk komitmen al-Sharaa untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan.

Sebelumnya, Sharaa menunjuk Aisha al-Dibs sebagai Kepala Kantor Urusan Perempuan.

Mengutip Anadolu Agency, al-Dibs, yang sebelumnya bekerja di bidang bantuan kemanusiaan, menyebut dirinya sebagai seorang aktivis yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pekerjaan kemanusiaan.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera dari Damaskus pada Minggu (22/12/2024), al-Dibs mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melibatkan perempuan Suriah dalam lembaga sosial, budaya, dan politik.

Pemerintah juga akan merekrut perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di sektor kesehatan dan pendidikan.

“Kita semua tahu bahwa perempuan Suriah, secara historis, sangat efektif dan mampu memimpin di berbagai bidang. Saat ini, kami sedang berupaya mengembalikan mereka ke peran utama dalam membangun Suriah baru, negara yang bebas seperti yang kita semua cita-citakan,” kata al-Dibs.

Ia juga berjanji untuk mendorong perempuan dari semua provinsi dan suku di Suriah untuk berpartisipasi dalam konferensi nasional mendatang, yang akan membahas masa depan negara tersebut.

Setelah al-Dibs, Sharaa menunjuk Maysaa Sabrine, sebagai Gubernur Bank Sentral Suriah.

Maysaa Sabrine menjadi wanita pertama yang menduduki posisi Gubernur Bank Sentral Suriah dalam sejarah 70 tahun tersebut.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perbankan, Sabrine adalah pejabat senior yang telah lama bekerja di bank sentral, sebagian besar berfokus pada pengawasan sektor perbankan Suriah.

Sabrine meraih gelar master di bidang akuntansi dari Universitas Damaskus dan memiliki sertifikasi sebagai akuntan publik.

Ia menjadi anggota dewan direksi Bursa Efek Damaskus sejak Desember 2018, mewakili Bank Sentral Suriah.

Sabrine juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Kepala Divisi Pengawasan di bank tersebut, menurut situs web resmi lembaga itu.

Sabrine menggantikan Mohammed Issam Hazime, yang diangkat menjadi Gubernur Bank Sentral pada tahun 2021 oleh Presiden Bashar al-Assad, yang kini telah digulingkan.

(Tribunnews.com)