Festival Payung Indonesia (Fespin) 2025 berlangsung dengan semarak selama tiga hari, dari 5 hingga 7 September 2025. Tema yang diusung adalah "Catra Panji".

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com - - Berlokasi di Taman Balekambang, Surakarta, Jawa Tengah, Festival Payung Indonesia (Fespin) 2025 telah menarik ribuan orang untuk hadir, meramaikan, dan ikut merayakannya. Sebagaimana disinggung di awal, Fespin yang tahun ini memasuki gelaran ke-12, mengangkat tema "Catra Panji"yang secara harfiah artinya payung Panji.

Baik payung maupun Panji adalah dua warisan budaya Indonesia yang tak hanya harus dilestarikan tapi juga diperkenalkan dan dikembangkan sedemikian rupa.

Festival yang masuk Top 10 Event Terbaik Kharisma Nusantara (KEN) 2025 Kementerian Pariwisata RI ini dibuka di amphitheater Taman Balekambang pada Jumat, 5 September 2025, ditandai dengan Parade Payung Nusantara, Pasar Festival, dan Selasar Solo Art Market (SAM). Hadir dalam pembukaan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Respati Adi dan Astrid Widayani, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Agustin Peranginangin, dan perwakilan Bo Sang Umbrella Festival dari Chiang Mai, Thailand, yang merupakan sister festival dari Festival Payung Indonesia.

Dalam sambutan pendeknya, direktur Festival Payung Indonesia Heru Mataya berharap ke depan pihaknya ingin memperluas jangkauan festival ini lewat gagasan “Sepayung Asia” yang melibatkan negara-negara Asia lainnya. “Agar lebih banyak lagi negara yang hadir,” tuturnya.

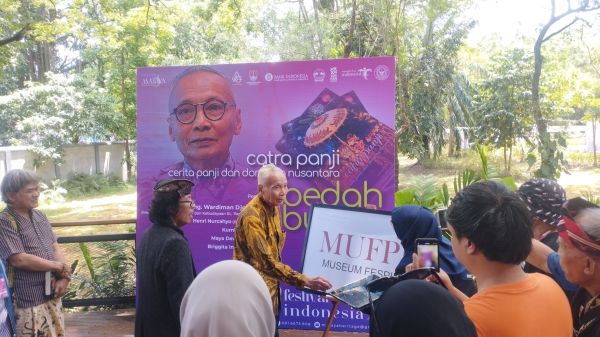

Fespin 2025 melibatkan 75 kelompok penampil yang datang dari berbagai wilayah, ada juga 35 perancang busana lokal yang memamerkan karya-karya terbaik mereka, juga Pasar Festival yang menghadirkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Surakarta. Ada juga Kampoeng Rempah yang menawarkan pengalaman wellnes berbasis tradisi Jawa dalam wujud jejamuan, spa, yoga, dan lain sebagainya. Yang juga istimewa adalah peluncuran buku Catra Panji: Cerita Panji & Dongeng Nusantara dan Museum Festival Payung Indonesia.

Payung dan budaya Panji

Mengapa Fespin 2025 mengangkat tema “Catra Panji”, secara garis besar, sebagaimana disampaikan oleh Heru Mataya, semata-mata karena sebuah cita-cita ingin memperkenalkan budaya Panji ke khalayak yang lebih luas di mana Festival Payung Indonesia sebagai medianya. Cita-cita itu berangkat dari kegelisahan di mana Panji hanya diketahui oleh segelintir kalangan, terutama di kalangan budayawan dan pemerhati naskah-naskah kuno.

Buktinya, “Banyak artisan payung yang kami libatkan dalam festival payung kali ini, dari ibu-ibu pengrajin hingga seniman lainnya, awalnya tidak tahu. Dan sekarang mereka sudah tahu,” ujar Heru Mataya.

Itu juga yang menurut Heru menjadi alasan mengapa Fespin 2025 mengangkat tema “Catra Panji”. Semua berawal dari pertanyaan: kenapa hanya seniman dan budayawan yang menikmati Panji sementara masyarakat umum tidak atau belum.

“Dari situlah kemudian lahirlah ‘Catra Panji’ sebagai tema besar Fespin tahun ini. Panji sebagai fokus utamanya, sementara festival payung sebagai media untuk memperkenalkannya kepada khalayak,” tambahnya di sela-sela peluncuran buku Catra Panji: Cerita Panji & Dongeng Nusantara, pada Sabtu, 6 September 2025, yang menghadirkan Prof. Ing. Wardiman Djojonegoro yang dikenal sebagai “provokator” Panji, Henri Nurcahyo yang disebut-sebut sebagai ensiklopedi budaya Panji, editor buku Kurnia Effendi, PIC buku Maya Dewi, dan perwakilan dari NAD Publishing Briggita Ines.

Di kalangan pemerhati budaya Panji, Prof. Wardiman tentu bukan sosok sembarangan. Orang-orang mengenalnya sebagai “provokator” Panji. Lebih dari itu, dialah yang mendesak supaya Panji diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia.

NAD Publishing, penerbit buku yang lahir dari komunitas Facebook “Nulis Aja Dulu”, sudah lima kali dilibatkan dalam festival-festival yang diinisiasi oleh Heru Mataya. Empat buku untuk Fespin dan satu untuk Festival Tas Nusantara (Fastara).

Bagi Ines, menerbitkan buku yang isinya kumpulan tulisan tentang Panji adalah sebuah kebanggaan. Baginya, pesan moral yang terkandung dalam cerita-cerita Panji abadi dan selalu relevan dengan generasi sekarang. “Ia (cerita Panji) bisa dikaitkan dengan cerita-cerita zaman sekarang,” tuturnya.

Kenapa Festival Payung Indonesia “Catra Panji” harus dibukukan, menurut Maya Dewi, karena moral-value yang terkandung di dalam cerita-cerita Panji begitu tinggi dan itu yang dibutuhkan oleh generasi Indonesia sekarang.

Sementara bagi Henry, Panji adalah simbol persatuan, simbol cinta kasih, dan simbol penyamaran. Dia menegaskan bahwa Panji bukan hanya masa lalu tapi juga masa kini, Panji bukanlah sekadar cerita tapi juga budaya. “Masih ada anggapan Panji itu kuno tapi saya, lewat buku yang saya tulis, ingin membuktikan bahwa Panji itu relevan untuk masa kini,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini.

Memprovokasikan budaya Panji

Buku Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 karya sejarawan Inggris Peter Carey menjadi jalan perkenalan Prof Wardiman dengan budaya Panji. Dia mengaku sangat kagum dengan buku yang disusun dalam tiga jilid itu.

Kekaguman itu kemudian mengantarkannya bekerja sama dengan sang penulis, Peter Carey, untuk mengajukan Babad Diponegoro sebagai Memory of the Word (MoW) UNESCO. Tiga tahun keduanya bekerja mempersiapkan naskah-naskah kuno karya Pangeran Diponegoro hingga akhirnya berhasil diregistrasi oleh UNESCO pada 2013, sebagaimana dilaporkan Majalah Intisari.

Setelah itu, Wardiman dimintai tolong sebagai Dewan Pakar di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kebetulan ANRI tengah mengajukan arsip-arsip Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung sebagai MoW UNESCO. Kiprahnya itu ternyata terus diamati oleh Arief Rachman, pakar pendidikan yang kala itu juga menjabat sebagai Kepala Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO.

Singkat kata, Arief mengajak Wardiman membantu Perpustakaan Nasional RI yang sedang mengajukan naskah-naskah Panji sebagai MoW UNESCO. Saat pertama kali mendengar tawaran itu, satu pertanyaan Wardiman kepada Arief Rachman adalah: “Apa itu Panji?”

Rupanya pertanyaan itu pula yang kemudian banyak ditanyakan kepada Wardiman saat dia kemudian mulai berkiprah dalam upaya pelestarian Panji. Karena faktanya, memang banyak orang Indonesia yang sudah tidak mengenal budaya Panji. Sebuah fakta yang memprihatinkan karena Panji merupakan salah satu karya seni asli karya nenek moyang kita sendiri.

Tentu saja Wardiman dengan senang hati menerima tawaran itu. Dia didapuk sebagai ketua kelompok MoW untuk Panji sekaligus sebagai peneliti naskah yang bekerja selama dua tahun. Tim ini bahkan kemudian punya pemikiran untuk mengajukan MoW bersama sejumlah negara yang juga mempunyai tradisi dan naskah Panji, seperti Kamboja, Thailand, British Library (Inggris), serta Perpustakaan KITLV (Belanda).

Setelah diajukan pada 2013, naskah Panji berhasil diregistrasi UNESCO pada 2015, dan ditetapkan menjadi MoW pada 31 Oktober 2017. Wardiman mengungkapkan, syarat agar bisa diterima sebagai MoW UNESCO, naskah-naskah tersebut harus disimpan dengan baik. Naskah juga harus disebarluaskan dan kalau bisa dilestarikan. Naskah juga harus didigitalisasi dan terbuka untuk umum.

Di situlah Wardiman mulai merasa terpanggil untuk mensosialisasikan Panji. Dia mulai datang ke berbagai pihak untuk memperkenalkan kembali budaya Panji yang sudah lama hilang. Dan lagi-lagi pertanyaan yang selalu didapatnya adalah “Apa itu Panji?” Sebuah pertanyaan yang justru membuatnya semakin tertantang untuk melestarikan Panji.

Semakin terlibat dalam pelestarian budaya dan Cerita Panji, Wardiman justru semakin mengagumi karya sastra yang lahir pada abad ke-13 itu. Setidaknya, ada tujuh poin kekagumannya.

Pertama, dia kagum karena cerita ini sudah bertahan tujuh abad atau tepatnya lahir pada masa Kerajaan Kediri dan menyebar saat Kerajaan Majapahit. Salah satu bukti peninggalannya adalah relief-relief candi di Jawa Timur seperti di Candi Panataran dan Candi Mirigambar.

Kekagumannya juga didasari fakta bahwa Cerita Panji lahir dari kalangan bawah, tepatnya dari rakyat. Karya-karya ini disukai masyarakat saat itu dan ceritanya mampu beradaptasi dengan budaya setempat.

Cerita Panji juga menjadi inspirasi dari lahirnya tari-tarian. Tema cerita dalam seni tari ini justru lebih dulu populer, karena memang di masa lalu jarang ada penulisan naskah di atas kertas. Dari sini lahirlah tari-tarian seperti Tari Panji Semirang, Beksan Panji Sekar, Tari Panji Asmarabangun, Tari Panji Sepuh, dll.

Cerita ini kemudian juga mengilhami sejumlah seni pertunjukan Jenis-jenis seni pertunjukan berbasis Cerita Panji antara lain Wayang Gedhog, Wayang Beber, Wayang Topeng, Gambuh, Wayang Krucil, Wayang Thengul, dll. Sedangkan untuk kreasi baru muncul seperti Wayang Jantur, yang diciptakan Agus Bimo dari Klaten, Jawa Tengah.

Terakhir, kekaguman Wardiman adalah karena cerita ini bisa diekspor ke luar negeri. Saat ini cerita-cerita Panji juga bisa kita temui di beberapa negara tetangga seperti di Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Tentu dengan penyesuaian budaya masing-masing.

“Kita wajib bangga karena ada budaya kita yang diekspor. Tidak ada budaya lain,” tutur Wardiman yang pernah menginisiasi Festival Budaya Panji tingkat ASEAN pada 2023, di mana sembilan di Asia Tenggara mengirimkan sanggar panjinya untuk berpartisipasi.

Di dalam negeri, upaya pelestarian Cerita Panji sebenarnya sudah mulai tumbuh dalam sepuluh tahun terakhir. Terutama di daerah-daerah dengan tradisi Panji yang kuat seperti Kediri, Surabaya, dan Malang. Di daerah-daerah ini, acara-acara seperti festival Panji sudah jadi acara tahunan.

Yang lebih menggembirakan, kini mulai tumbuh kesadaran untuk membuat Panji sebagai identitas budaya. Kabupaten Kediri misalnya, mengklaim diri sebagai Bumi Panji, kemudian Kota Kediri juga menyebut diri sebagai Kota Panji. Dalam acara tahunannya, Kabupaten Kediri bahkan punya program bertema “Panji balik kampung”.

Di dalam situasi yang bergairah inilah, Wardiman berperan terus mendorong pelestarian budaya Panji. Terutama untuk terus mendatangi pejabat-pejabat di daerah seperti bupati dan walikota agar mendukung upaya yang baik ini.

“Karena saya setiap tahun terus mendorong, maka saya disebut sebagai ‘provokator’ Panji, bukan promotor,” tutur ilmuwan yang berlatar belakang S-2 di Universitas Teknik di Aachen, Jerman (1963) dan S-3 Universitas Teknik di Delft, Belanda (1985).

Berkeliling ke berbagai daerah sejak 2016, Wardiman melihat pertumbuhan sanggar-sanggar Panji sangatlah pesat. Masyarakat perlahan-lahan mulai memahami budaya Panji dan terlibat dalam pelestarian budaya ini melalui seni pertunjukan, seni lukis, kerajinan tangan, grafis, seni suara, dll.

Fenomena ini tentu menggembirakan, karena sebenarnya budaya Panji memang sempat hidup di masyarakat Indonesia, setidaknya sampai 1960-an. Ketika itu cerita-cerita Panji masih dikisahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam bentuk dongeng saat petang hari. Cerita ini juga sempat hadir dalam komik dan film-film layar lebar.

Akan tetapi, menurut Wardiman, cerita-cerita Panji perlahan-lahan mulai menghilang setelah masuknya budaya televisi ke rumah-rumah kita. Generasi setelah tahun 1960-an sudah asing bahkan sama sekali tidak mengenalnya. Apalagi setelah masuknya budaya internet.

Situasi ini berbeda dengan di negara tetangga kita, seperti di Thailand. Di negeri itu, cerita-cerita Panji terus lestari karena menjadi bagian dari tradisi kerajaan.

Dalam Seminar Internasional Panji/Inao di Perpustakaan Nasional RI, pada 2018, terungkap bahwa di Thailand kisah Panji pertama kali disusun oleh dua putri Raja Borommakot (1733-1758) dari Ayutthaya. Kedua putri itu mendapatkan kisah Panji versi Jawa lewat pelayan mereka yang berasal dari tanah Melayu.

Seperti ditulis di situs Historia.id, masing-masing putri kemudian menyusun cerita versi mereka sendiri ke dalam dua bentuk yang kemudian digunakan untuk drama tari yaitu Dalang dan Inao. Raja Rama I (1782-1809) dari Dinasti Chakri kemudian merevisi cerita Dalang.

Sementara putranya, Rama II (1809-1824) mempopulerkan cerita Inao. Tradisi Inao kemudian dikembangkan lagi oleh Raja Chulalongkorn yang mendorong para seniman untuk mereproduksinya dalam berbagai bentuk seni, seperti drama, tari, dan lukisan.

Dia sendiri menulis naskah Inao dengan sekitar 5.000 syair. Tak kurang tiga kali raja ini berkunjung ke Pulau Jawa dan bertanya perihal Cerita Panji kepada para pejabat setempat seperti Bupati Bandung dan Sultan Yogyakarta.

Kini Cerita Panji tetap dikenal oleh masyarakat Thailand, karena hadir di sekolah sebagai materi pelajaran. “Setiap bulan ada satu jam pelajaran tentang Cerita Panji di sekolah,” tutur Wardiman yang sudah tiga kali ke negeri itu untuk melihat perkembangan Panji di sana.

Cerita Panji juga mulai dibawa melanglang buana ke berbagai negara. Salah satunya seperti yang dipertunjukkan di Katara Opera House, Doha, Qatar pada Mei 2023. Sebuah drama bertajuk “Hayati: Panji Mencari Hakikat Cinta” yang disutradarai Rama Soeprapto tampil dalam program Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture.

Apa yang disampaikan Wardiman terkait “perlakukan istimewa” budaya Panji di Thailand dia sampaikan ulang saat peluncuran buku Catra Panji tempo hari. Dia ingin Indonesia bisa meniru negara tetangga itu dalam menjaga, memperkenalkan, dan mengembangkan budaya yang mulai populer sejak zaman Majapahit itu.

Apa yang disampaikan Wardiman itu juga diamini oleh Henri Nurcahya. Dan di beberapa tempat di Indonesia, menurutnya, sudah mulai mewujudkan itu. Di beberapa kampus di Surabaya, misalnya, Panji sudah muncul di desain sepatu, desain busana, aksesori pengantin, dan lainnya. Di Malang, Panji sudah berwujud game, komik, dan media-media lainnya.

“Bukan sekadar dilestarikan, Panji juga harus dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Selain itu, para pelakunya juga harus disejahterakan, dihormati; tidak hanya oleh pemerintah tentu saja tapi juga oleh satu ekosistem yang mendukung,” tutup Henry.