Oleh: Stefi Rengkuan

Anggota Dewan Pembina DPP Kerukunan Keluarga Kawanua

Anggota Dewan Pengawas YPKM

Admin Kawanua Informal Meeting

KEMARIN saya akhirnya selesai menonton ringkasan film yang diposting dalam grup WA Alumni Pineleng oleh seorang praktisi komunikasi dan master public speaking. Ringkasan film itu ada di kanal Youtube bernama AKIYAMO, yang spesial mengangkat film-film berdasarkan kisah nyata, dijuduli "Saat Seorang Amatir Membungkam Para Ilmuwan".

Film itu dirilis pada 2022 dan disutradarai oleh Stephen Frears, berkisah tentang pencarian seorang amatir sekitar 2011 di Edinburg, terkait sejarah raja Richard III yang dilupakan bahkan bukan saja namanya jelek tapi kuburannya pun pernah menghilang karena Raja Henry VII dari keluarga Tudor yang menang itu kemudian menghancurkan biara-biara termasuk kuburan raja Richard III.

Film The Lost King memang diangkat dari kisah nyata penemuan makam Raja Richard III di bawah sebuah tempat parkir di Leicester, Inggris. Philippa Langley, seorang amatir sejarah, berperan penting dalam proyek "Looking For Richard" dan berhasil mengumpulkan dana untuk penggalian. Timnya kemudian menemukan kerangka yang diyakini sebagai Raja Richard III, yang memiliki kelainan tulang dan luka di tengkorak sesuai catatan sejarah. Penemuan ini mengubah pemahaman sejarah tentang Raja Richard III.

Menariknya, awal pencarian Langley justru pada saat menonton pertunjukan teater tentang Richard III berdasarkan karya sastrawan besar William Shakespeare. Langley melihat ada hal yang janggal karena naskah Shakespeare ditulis sekitar 100 tahun sesudah kematian Henry III, dan pada saat naskah itu ditulis Inggris sedang di bawah kuasa keluarga Tudor. Langley mencurigai intervensi politik yang memengaruhi naskah resmi pada waktu itu.

Jarak 100 tahun yang disebutkan dalam film itu mungkin tidak tepat. Richard III meninggal pada 1485, sedangkan drama Shakespeare "Richard III" diperkirakan ditulis sekitar 1591-1594. Jadi, jarak waktu antara kematian Richard III dan penulisan drama Shakespeare adalah sekitar 106-109 tahun.

Shakespeare menulis dramanya pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, yang merupakan cucu dari Henry Tudor (Henry VII), pendiri Dinasti Tudor yang mengalahkan Richard III dalam Pertempuran Bosworth Field pada 1485. Dinasti Tudor memiliki kepentingan untuk menggambarkan Richard III secara negatif, dan karya Shakespeare mungkin dipengaruhi oleh pandangan ini.

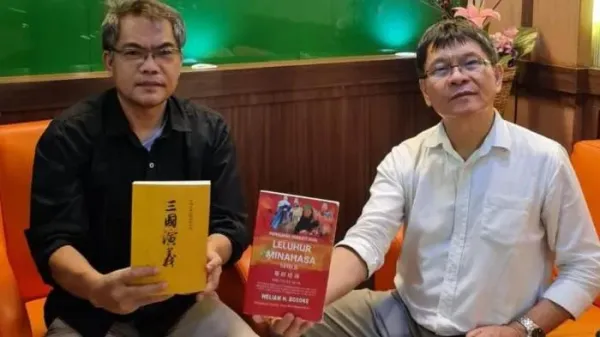

Nah, secara lugas Frans Budi Santika yang mengirimkan channel Youtube film di atas menambahkan komentar yang menghubungkan film biografis ini dengan pencarian Weliam Henry Boseke tentang leluhur Minahasa. Katanya, "Film yang sangat menyentuh. Saya segera teringat pada Weliem Boseke yang giat menggali sejarah leluhur Minahasa. Semoga ia mendapatkan ending serupa dengan Langley."

Bagi dia, ada beberapa kemiripan. Bukan sekadar tentang latar amatir Langley dan Boseke, yang bukan akademisi kampus, tapi juga perjuangan mereka yang gigih dan tulus dengan ketekunan seorang peneliti dan intuisi tajam yang diberkahi karunia roh alam semesta. Dan tentu saja pada akhirnya hasil dan isi temuan mereka sendiri yang bisa difalsifikasi dan diverifikasi oleh peneliti akademis jua, walaupun perlu dicatat juga bahwa tidak semua temuan itu mesti dipaksakan melalui laboratorium ala kampus atau metode baku belaka, bahkan sejatinya satu temuan bisa menendang seribu teori apalagi sekadar keyakinan atas teks sejarah yang bisa jadi bias kepentingan atau mungkin mengalami sejumlah kekurangan dan kekeliruan, ada distorsi bahkan delesi dalam proses penulisannya. Belum lagi soal tafsir atas sebuah entitas, teks kuno maupun konteks yang melingkupinya dan si pembaca itu sendiri.

Santika yang menghabiskan waktu sekitar 7 tahun di tanah Minahasa dan sekitar, walau lahir besar di kota metropolitan Jakarta, menambahkan sebuah harapan yang menggelitik: "Semoga semakin jelas dan terang dan didukung oleh pemerintah dan dunia akademik." Ya, sejauh yang saya ikuti, semakin banyak yang menerima tesis buku ini, dari pelbagai kalangan termasuk intelektual dan akademisi, dan makin sedikit pihak yang resisten dengan alasan emosional ideologis tertentu daripada intelektual murni dan common sense masyarakat kebanyakan yang terbuka dan kritis atas sebuah temuan baru yang orisinil.

Dan Santika mungkin sudah membaca edisi kedua buku Boseke (2024) yang sudah memasukkan referensi dan penjelasan dua karya klasik tentang Perang Tiga Negara atau San Guo/Sam Kok sebagai perang terbesar dalam sejarah peradaban China pada awal abad ke-3 Masehi, yang menjadi konteks sejarah asal usul leluhur Minahasa.

Buku pertama adalah Records of the Three Kingdoms (Sanguozhi) karya Chen Shou pada abad ke-3. Buku ini merupakan catatan sejarah resmi yang ditulis berdasarkan dokumen-dokumen sejarah dan pengalaman pribadi. Namun, karena Chen Shou hidup dalam masa dinasti Shu, dinasti Wei dan dinasti Jin, ada kemungkinan bahwa penulisannya dipengaruhi oleh perspektif pemenang.

Nah, buku kedua Romance of the Three Kingdoms (Sanguozhi Yanyi) karya Luo Guanzhong pada abad ke-14. Buku ini merupakan novel sejarah yang bersumber dari catatan sejarah sebelumnya, termasuk Records of the Three Kingdoms, dan drama-drama klasik yang dibumbuhi sedikit elemen fiksi dan romantisisme untuk membuatnya lebih menarik.

Secara linguistik, menurut Boseke, buku kedua judul San GuoYan Yi itu seharusnya diterjemahkan "Pembeberan Kebenaran tentang Tiga Kerajaan". Menurutnya, versi Inggris Moss Roberts yaitu Three Kingdoms lebih mendekati kebenaran dibanding CH Brewitt Taylor dengan terjemahan bebasnya yaitu Romance of the Three Kingdoms nampaknya telah mengelirukan sementara pihak yang menilai buku kedua ini tidak lebih sebagai karya fiksi belaka daripada sebuah novel berbasis data sejarah yang lebih lengkap dan benar.

Biarlah para sejarawan yang membuktikannya dalam ruang dan waktu jua. Yang jelas dan terang adalah bahwa Luo Guanzhong bermaksud untuk memberikan perspektif yang lebih seimbang dan mengungkapkan kebenaran tentang sejarah Tiga Kerajaan, yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam catatan sejarah resmi awal.

Dalam Romance of the Three Kingdoms, Liu Bei dan kerajaan Shu Han digambarkan sebagai pihak yang heroik dan memiliki moralitas yang tinggi, sedangkan Cao Cao dan kerajaan Wei digambarkan sebagai penjahat. Ini mungkin mencerminkan upaya Luo Guanzhong untuk memberikan perspektif yang berbeda dari catatan sejarah resmi yang ditulis di bawah pemerintahan Dinasti Jin.

Gambar sosok Liu Bei dan para jenderalnya itulah yang menjadi cover depan dan tentang nilai-nilai ksatria mulia merekalah judul buku Pahlawan-Pahlawan Dinasti Han, Leluhur Minahasa, karya Weliam H Boseke.

Buku Pahlawan-Pahlawan Dinasti Han Leluhur Minahasa ini (2024), tidak lain adalah lanjutan dari buku pertama Penguasa Dinasti Han Leluhur Minahasa (2018). Jelas judul yang relatif sama, juga dengan memasukkan dalam kover sosok Zhuge Liang, sang ahli strategi dan pembantu setia kaisar Liu Bei, kakek dari Toar sang putera Langit, maka tampak lebih mengedepankan nilai-nilai kehormatan, kebijaksanaan, dan kemuliaan para pahlawan yang seyogyanya melekat pada mereka yang disebut bangsawan, pejabat sipil/militer, dan umumnya pemimpin di setiap bidang dan tingkatan.

Buku kedua ini berisi tambahan data yang terus-menerus digali penulis dari berbagai sumber, baik lewat literatur kepustakaan, maupun penelitian lapangan dan wawancara yang pernah dilakukan dengan banyak ahli di Indonesia dan dalam kunjungan-kunjungan ke Tiongkok, Korea, Vietnam hingga Jepang. Ada data tambahan yang paling signifikan terutama terkait nama-nama keluarga (fam) Minahasa, ada tambahan lebih banyak ungkapan dan frase keseharian Minahasa - Han, tambahan bab genotip dan fenotip orang Minahasa, uraian sumber referensi kepustakaan klasik dan utama, penjelasan tambahan tentang Lumimu'ut, uraian lebih panjang syair nyanyian Karema, asal-usul dan hubungan orang Hakka dengan Minahasa, glosari Han-Minahasa, dst.

Kendati bukan dirancang sebagai sebuah buku metodis sistematis seperti sebuah karya ilmiah ketat sebuah lembaga akademik, buku setebal 735 halaman ini menyodorkan bagi kaum akademis kampus dan para pembaca budiman sejumlah data temuan obyektif yang makin banyak dan meyakinkan. Bahkan tetap memasukkan data edisi pertama, dimaksudkan penulis agar pembaca dapat dengan mudah memahami temuan ini tanpa harus membuka-buka atau membolak-balikan halaman di dua buku yang berbeda.

Data dimaksud adalah sekitar perihal geografi dan demografi bangsa Minahasa secara umum, pertanggungjawaban temuan dengan metodologi ilmu bandingan bahasa dalam sejarah (comparative linguistic in history) dengan memakai cara Pinyin, Wade Giles (cara latinisasi bunyi huruf Han) dan Zhuyin. Lalu tentang latar belakang dan konteks kisah sejarah perang Tiga Negara, San Guo atau Sam Kok, di Tiongkok kuno pada abad ke 2-3 Masehi, yang menjadi latar pengungsian sekelompok orang istana dan terus sampai di Timur di muara sungai dan menghilang di samudera, dan oleh angin muzon barat mendarat di tu uxin dao na (wilayah tiba dengan tidak disengaja) atau tuur in tana (pusat bumi) Minahasa. Tentang bukti historis manusia pertama Lumimuut Toar, figur dan peran imam Karema, nama Minahasa dan nama-nama sebelumnya, bukti etnomusikologi, makna relief waruga, sistim religi, praktik I Ching, grafis di Watu Pinawetengan, sistem pemerintahan, fakta dan bukti-bukti lain.

Perubahan judul sejalan dengan uraian panjang lebar isi buku yang mengangkat sosok-sosok besar mulia yang membawa nilai-nilai kepahlawanan sesuai karakter dan jabatan pengabdian, seperti Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei, "tiga ksatria yang mengangkat dan menghayati sumpah persaudaraan, setia sampai akhir hayat" (se sana telu mahesaesaan) di tengah zaman peperangan dan kemunduran akhlak dan moral. Nilai-nilai luhur mulia para tokoh dan konteks prinsip dan praksis hidup mereka terekam dalam "Nyanyian pujian penuh hormat dinasti Shu" (Shu Ma Le Sung), yang isinya kemudian menjadi nama-nama keluarga atau fam, tempat, tumbuhan, etc. di Minahasa.

Selain penambahan sejumlah data yang penting oleh penulis dalam jumlah yang lebih banyak, yang sangat spesial dalam buku kedua ini adalah pengantar dari sisi filsafat bahasa oleh Dr Benni E Matindas, seorang yang luas dan mumpuni bacaan filsafatnya, sangat dekat dengan dunia penelitian budaya dan banyak segi intelektualitas perihal Minahasa khususnya.

Dalam pengantar Perry Rumengan, juga tampak menjadi lebih panjang karena ditambahi pelbagai uraian pembuktian berdasarkan lebih banyak referensi kepustakaan yang mendukung temuan ini.

Pelbagai bukti tambahan dari penulis, serta dua pengantar dari ahli filsafat dan ahli etnomusikologi menjadikan buku kedua ini lebih menarik lagi dan mudah diikuti dan diterima dalam kancah diskursus ilmiah akademis, lepas dari orang menolak atau menerima dengan alasan dan argumennya masing-masing yang mesti diterima dengan terbuka dan kritis, supaya praksis intelektual pembahasan temuan ini semakin menyingkap dan menegaskan sebuah kebenaran itu - terkait budaya bahasa dan asal usul manusia manusia Minahasa - yang hakikinya menyatu dengan kebaikan, kegunaan, dan keindahan. (*)