इस समय चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है.

जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने सात नवंबर को कहा था कि अगर चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए लड़ता है, तो इससे जापान के अस्तित्व पर संकट की स्थिति पैदा हो सकती है.

ऐसी स्थिति में जापान को क़ानूनी कवच मिल जाता है कि वह अमेरिका की सहमति से सेना की तैनाती करे.

चीन दरअसल ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और दुनिया के जो भी देश वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, उनका ताइवान से कोई स्वतंत्र राजनयिक संबंध नहीं है.

जापानी प्रधानमंत्री के इस बयान पर चीन आगबबूला हो गया और उसने कड़ा विरोध जताया.

चीन ने न केवल कूटनीतिक तौर पर विरोध जताया, बल्कि बात आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुँच गई है.

चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने की चेतावनी भी जारी की है.

हालाँकि बीते बुधवार को जापान की संसद में तकाइची के बयान को लेकर बहस हुई और मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस मामले को शांत करने की कोशिश की.

बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

लेकिन चीन बयान को वापस लिए जाने पर अड़ा हुआ है.

इस तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापानी पीएम तकाइची की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात हुई.

AFP via Getty Images जापान की एक संसदीय बैठक में पीएम सनाई तकाइची ने कहा कि ताइवान पर हमला 'जापान के लिए वजूद पर ख़तरे' वाली स्थिति होगी

AFP via Getty Images जापान की एक संसदीय बैठक में पीएम सनाई तकाइची ने कहा कि ताइवान पर हमला 'जापान के लिए वजूद पर ख़तरे' वाली स्थिति होगी

इस महीने की शुरुआत में सात नवंबर को जापान की एक संसदीय बैठक के दौरान एक विपक्षी सांसद ने तकाइची से पूछा कि ताइवान से जुड़ी कौन सी परिस्थितियाँ जापान के लिए 'वजूद पर ख़तरा' मानी जाएँगी.

तकाइची ने जवाब दिया, "अगर युद्धपोतों और बल का इस्तेमाल हो, तो चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह वजूद के ख़तरे की स्थिति बन सकती है."

दरअसल जापान के 2015 के सुरक्षा क़ानून में 'वजूद के लिए ख़तरे की स्थिति' एक टर्म है, जिसका मतलब है कि अगर सहयोगियों पर हमला होता है तो यह जापान के वजूद के लिए ख़तरा पैदा करता है और इस स्थिति में जापान अपने सैन्य बल तैनात कर सकता है.

तकाइची के बयान पर चीन ने तुरंत नाराज़गी जताई और चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे 'बेहद गंभीर' बताया.

अगले दिन, जापान के ओसाका शहर में चीन के काउंसलर जनरल श्वे चियान ने एक्स पर तकाइची के बयान वाली एक ख़बर को साझा करते हुए टिप्पणी की.

श्वे चियान की टिप्पणी को 'बेहद अनुचित' बताते हुए जापान ने विरोध जताया. हालाँकि चियान ने बाद में इस टिप्पणी को डिलीट कर दिया.

AFP via Getty Images चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है.

AFP via Getty Images चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है.

चीनी सरकार ने तकाइची पर उसके आंतरिक मामलों में दख़ल देने का आरोप लगाया और बयान वापस लेने की मांग की है लेकिन जापानी पीएम ने अपने बयान का बचाव किया है.

बीते बुधवार को जापान के विपक्षी दल ने पीएम तकाइची से बयान को लेकर सवाल जवाब किए थे और मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई.

लेकिन गुरुवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता के इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि पीएम तकाइची ने ताइवान मुद्दे पर अपने पहले के बयान को "व्यावहारिक रूप से वापस ले लिया है", क्योंकि उन्होंने हाल ही में हुई पार्टी नेताओं की बहस के दौरान "अब किसी भी विशेष बात का ज़िक्र नहीं किया."

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "किसी भी विशेष बात का ज़िक्र न करना और ग़लत बयान को वापस लेना दो बिल्कुल अलग बातें हैं."

गुओ ने कहा, "तकाइची के ग़लत बयान को किसी भी विशेष बात का ज़िक्र न करने के ज़रिए कम करके दिखाने, टालने या छिपाने की जापानी कोशिश सिर्फ़ ख़ुद को धोखा देना है. चीन इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता."

संयुक्त राष्ट्र पहुँचे दोनों देशअब तक तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

चीन ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजकर चेतावनी दी कि अगर जापान "ताइवान स्ट्रेट में सैन्य हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, तो चीन आत्मरक्षा करेगा." इस पर जापान ने आपत्ति जताई.

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाला अंग्रेज़ी दैनिक ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, बीते 21 नवंबर को जापान में चीनी दूतावास ने एक्स पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 'एनिमी स्टेट क्लॉज' को पोस्ट किया. इस क्लॉज के तहत, दूसरे विश्वयुद्ध का अगर कोई 'पूर्व दुश्मन देश आक्रामक नीति अपनाता है तो संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य उसके ख़िलाफ़ सीधे सैन्य कार्रवाई' कर सकता है.

चीन ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र भी लिखा है, जिसमें तकाइची पर अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.

यह क़दम इस मक़सद से उठाया गया कि भविष्य में ताइवान पर संभावित संघर्ष की स्थिति में अन्य देश चीन के रुख़ का समर्थन करें. जापान ने भी संयुक्त राष्ट्र को अपना पत्र भेजकर चीनी आरोपों को तथ्यात्मक रूप से ग़लत बताया.

24 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फ़ोन कॉल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की स्थिति दोहराई, जिसके तुरंत बाद ट्रंप ने तकाइची को फ़ोन किया. दोनों नेताओं ने अपनी घनिष्ठ साझेदारी की पुष्टि की.

लेकिन तनाव बयानबाज़ी से आगे चला गया है और चीन ने जापान के ख़िलाफ़ अपने आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की चेतावनी दी, जापानी सी फ़ूड के आयात पर प्रतिबंध लगाया और कुछ जापानी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग निलंबित कर दी.

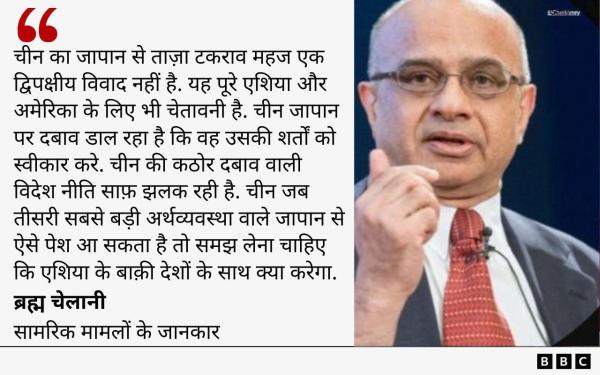

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी को लगता है कि चीन जापान को धमका रहा है और यह उसका वर्चस्ववादी रवैया है.

ब्रह्मा चेलानी ने जापान टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक है- 'अगर चीन जापान को बुली कर सकता है तो वह किसी को भी बुली कर सकता है.''

चेलानी ने लिखा है, "चीन का जापान से ताज़ा टकराव महज एक द्विपक्षीय विवाद नहीं है. यह पूरे एशिया और अमेरिका के लिए भी चेतावनी है. चीन जापान पर दबाव डाल रहा है कि वह उसकी शर्तों को स्वीकार करे. चीन की कठोर दबाव वाली विदेश नीति साफ़ झलक रही है. जापान एक प्रमुख शक्ति रहा है और आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. चीन जब जापान से ऐसे पेश आ सकता है, तो समझ लेना चाहिए कि एशिया के बाक़ी देशों के साथ क्या करेगा.''

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल का भी मानना है कि बुली करने वाला चीन का रवैया अन्य देशों भी असर डालता है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "चीन जापान की नई प्रधानमंत्री को अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग करके उन्हें राजनीतिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है. यह वर्चस्ववादी व्यवहार है. ताइवान के ख़िलाफ़ चीन की खुली सैन्य धमकियाँ और उसके ख़िलाफ़ संभावित सैन्य बल के इस्तेमाल की मंशा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को ख़तरे में डालती है. इसके आगे, दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद के साथ, सभी देशों के लिए समुद्री स्वतंत्रता भी ख़तरे में है."

BBC चीन और जापान के बीच तनाव क्यों?

BBC चीन और जापान के बीच तनाव क्यों?

चीन और जापान एशिया के दो सबसे ताक़तवर राष्ट्र हैं और इस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं.

कई मुद्दे दोनों देशों के बीच लगातार तनाव पैदा करते रहते हैं, जिनमें एक विवादित द्वीप समूह के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ, व्यापार संबंधी प्रतिबंध और ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को लेकर चिंताएँ शामिल हैं.

दोनों देशों ने सैन्य अभ्यासों में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन चीनी जहाज़ हर दिन विवादित द्वीपों के आसपास चक्कर लगाते हैं और जापानी जहाज़ उन पर क़रीब से निगरानी रखते हैं.

AFP via Getty Images जापान ने चीन के मंचूरिया पर 1931 में हमला किया था और 1938 में चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया था. उस दौरान जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर में बड़े पैमाने पर क़त्लेआम किया था

AFP via Getty Images जापान ने चीन के मंचूरिया पर 1931 में हमला किया था और 1938 में चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया था. उस दौरान जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर में बड़े पैमाने पर क़त्लेआम किया था

जब भी जापान और चीन के दुश्मनी भरे रिश्ते और इतिहास की बात होती है, तो 1937 में दिसंबर में चीनी शहर नानजिंग में शुरू हुए क़त्लेआम को ज़रूर याद किया जाता है.

जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को अपने क़ब्ज़े में लेकर हत्या, रेप और लूट को अंजाम देना शुरू कर दिया था.

यह क़त्लेआम 1937 में दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और 1938 में मार्च महीने तक चला था.

नानजिंग में उस वक़्त के इतिहासकारों और चैरिटी संगठनों के अनुमान के मुताबिक़, ढाई से तीन लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था. इनमें ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे थे.

1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया में आक्रमण किया. जापान ने यह आक्रमण एक विस्फोट के बाद किया था जो जापानी नियंत्रण वाले रेलवे लाइन के पास हुआ था.

इस दौरान जापानी सैनिकों का मुक़ाबला चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाक़ों को अपने क़ब्ज़े में ले लिया.

जापान चीन पर अपनी पकड़ मज़बूत बनाता गया. दूसरी तरफ़ चीन कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के गृह युद्ध में फँसा था. चीन के राष्ट्रवादी नेता च्यांग काई-शेक ने नानजिंग को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था.

कई जापानियों को लगता है कि चीन में जापान की ज़्यादती को वहाँ की टेक्स्ट बुक में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

हालाँकि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1931 में जापान ने बड़ी आक्रामकता से चीन में मंचूरिया पर क़ब्ज़ा किया था.

इसके परिणामस्वरूप 1937 में एक व्यापक युद्ध की शुरुआत हुई थी और लाखों चीनियों की मौत के बाद 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के साथ इसका अंत हुआ था.

दूसरे विश्व युद्ध में पूर्वी एशिया जंग का मैदान बना हुआ था. इस इलाक़े में राष्ट्रीय अस्मिता को केंद्र में लाने में दूसरे विश्व युद्ध की बड़ी भूमिका रही है.

चीन आज की तारीख़ में आर्थिक और सैन्य शक्ति में काफ़ी आगे निकल चुका है लेकिन इस सफ़र में उसके अतीत की भी ख़ासी भूमिका रही है.

चीन अपने नागरिकों को याद दिलाते रहता है कि उसे 1839 के पहले अफ़ीम युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक कैसे जुल्म सहना पड़ा है.

चीनी नागरिकों को यह नहीं भूलने दिया जाता है कि जापान और पश्चिम के उपनिवेशवादियों ने कैसे अपमानित किया है.

चीन ने 2014 में नानजिंग में मारे गए लोगों को याद में हर साल 13 दिसंबर छुट्टी रखने की घोषणा की थी. चीन जापान से नानजिंग नरसंहार के लिए माफ़ी की भी मांग कर चुका है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.