[EDISI IMLEK]

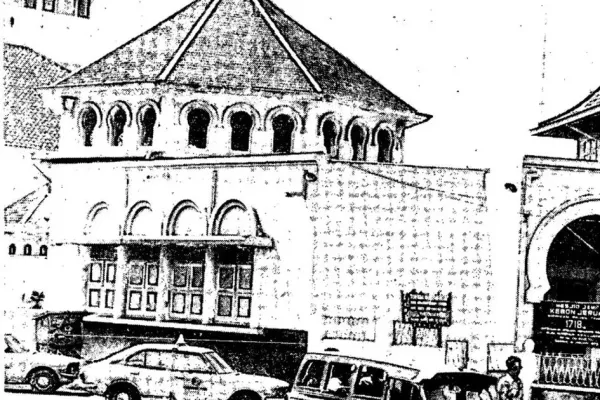

Masjid Jami Kebon Jeruk di Jalan Hayam Wuruk/Jalan Masjid. Sayang monumen sejarah ini banyak mengalami perombakan dan penambahan sehingga tak banyak lagi sisa keaslian arsitekturnya.

Artikel ini pernah tayang di Majalah Intisari edisi Agustus 1979 dengan judul "Di Mesjid Kebon Jeruk Ada Nisan Bergaya Cina"

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Dalam catatan arsip-arsip Kompeni dalam abad ke-17 sering dijumpai istilah "geschoren Chinees" atau orang Cina yang rambutnya telah dicukur.

Istilah itu mengherankan orang, karena dari tulisan-tulisan Valentijn dan pencatat-pencatat lain ternyata bahwa orang Cina zaman itu sangat menghargai rambut mereka yang panjangnya mencapai tumit.

Rambut panjang itu disanggul menjadi suatu konde yang didudukkan dengan sebuah sisir serta beberapa tusuk konde yang berharga mahal, kadang-kadang dibantu lagi dengan suatu jala rambut terbuat dari bulu ekor kuda.

Tak ada aib lebih besar pada orang Cina yang kehilangan rambutnya karena suatu musibah pribadi atau kalah di meja judi.

Tetapi tentunya "Cina bercukur" yang sering muncul dalam catatan-catatan Belanda ' itu bukan semuanya orang yang kena musibah atau kalah main judi.

Pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal van Diemen (abad ke-17) orang Manchu menaklukkan kerajaan Cina. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah memaksa setiap orang Cina mencukur rambutnya yang sangat dihargainya itu dan memakai kuncir atau rambut terpilin panjang menurut adat kebiasaan penguasa sendiri.

Tetapi jauh sebelum invasi bangsa Manchu yang menguasai daratan Cina, dalam dokumen-dokumen Kompeni lama sudah ada istilah "Cina bercukur", misalnya di Banten dan di Betawi dalam tahun 1628.

Ternyata orang yang dimaksud dengan istilah "Cina bercukur" itu adalah orang-orang yang telah memeluk agama Islam.

Di Banten tanda-tanda fisik yang terlihat sebagai akibat masuk agama Islam itu adalah mencukur rambut dan mengenakan pakaian pribumi, kadang-kadang disertai juga dengan pemakaian nama pribumi (Islam).

Setelah menjalani pengkhitanan orang Belanda mengejek mereka dengan julukan "Cina robek".

Yang aneh ialah bahwa setelah penaklukan Cina oleh bangsa Manchu dengan gerakan pencukuran rambut, pemerintah Kompeni berusaha sekuat tenaganya mempertahankan sanggul nasional pada orang Cina yang menetap di sini.

"Pajak kepala" atau hoof-dengeld untuk orang Cina disebut umum "uang konde". Pada waktu itu istilah "Cina bercukur" tidak lagi dimaksudkan untuk Cina Muslim lagi, melainkan orang Cina yang baru tiba (singkeh) yang menurut peraturan negerinya memakai kuncir.

Dengan mempertahankan konde tradisional pra-kekuasaan Manchu, secara cerdik Belanda bisa mengawasi pendatang-pendatang baru, karena yang sudah lama menetap masih memakai konde.

Bahkan dalam tahun 1701, jadi kurang lebih 50 tahun setelah kekuasaan Manchu, Kompeni masih melarang orang Cina memakai kuncir. Dalam lukisan-lukisan Rach yang terkenal tentang Jakarta (1770) sudah tak terlihat lagi orang Cina bersanggul, jadi dapat disimpulkan bahwa semua orang Cina di Betawi, baik yang lama maupun baru, sudah "bercukur" dan memakai kuncir Manchu.

Adalah suatu mitos yang terbentuk di zaman belakangan, yang beranggapan bahwa orang Cina paling sukar berbaur dengan penduduk asli, memencilkan diri dan sangat kuat mempertahankan tradisi dan agamanya. Tulisan seorang musafir Cina abad ke-18 menunjukkan yang sebaliknya.

Ong Tae He menulis tentang orang Cina di Betawi sekitar tahun 1783. Begini bunyi tulisannya:

“Bilamana orang Cina sudah beberapa generasi tinggal di luar negeri tanpa pulang ke tanah asalnya, mereka seringkali meninggalkan ajaran-ajaran para bijaksana; dalam hal makanan dan pakaian mereka mengikuti kebiasaan orang pribumi dan mereka membaca buku-buku asing. Mereka tak keberatan untuk mengaku orang Jawa dan menyebut dirinya orang Islam (Sit-lam).”

“Mereka menolak makanan terbuat dari daging babi, dan mengambil-alih seluruh adat kebiasaan penduduk asli. Sebab mereka lambat laun berkembang jumlahnya, orang Belanda mengangkat seorang kapitan (pemimpin) tersendiri untuk mengepalai mereka."

Pada masa itu orang Cina Muslim dikenal dengan nama Peranakan, istilah yang biasa dipakai untuk orang Cina atau keturunan asing lain yang dilahirkan di negeri ini dari ibu pribumi atau campuran. Pada masa itu terutama wanita suku Bali diperistri orang Cina karena mereka tidak diharuskan berpantang daging babi oleh agamanya.

Menurut pengamatan penulis Belanda, tidak semua orang Cina yang masuk Islam adalah orang baik-baik. Ada yang melakukan itu untuk menghindari pajak kepala (pemerasan Belanda!) dan setelah pemberontakan tahun 1740 banyak orang Cina masuk Islam agar diperbolehkan masuk kembali ke Betawi.

Golongan Peranakan yang beragama Islam ini tidak ditempatkan di bawah kapitan Cina, tetapi di bawah pemimpin salah satu suku pribumi. Menurut pengamatan orang Belanda, kedudukan hukum mereka agak tak menentu, terutama dalam hal hak warisan.

Dalam tahun 1761 untuk pertama kalinya diangkat seorang kapitan Peranakan yang memakai nama muslim. Walaupun mereka seharusnya sudah merupakan suatu "compagnie" dan mempunyai gardu jaga sendiri, mereka tetap tinggal terpencar di kampung-kampung suku-suku lain. Mereka juga melakukan ibadah di masjid tempat mereka tinggal.

(Seperti diketahui dahulu suku-suku berkelompok dalam kampung-kampung yang dinamakan menurut suku itu, misalnya Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Jawa dan seterusnya).

Dalam tahun 1786 orang Peranakan membangun masjidnya sendiri di atas tanah milik kapitan mereka di sisi Timur Molenvliet, yang sekarang masih ada, terkenal dengan nama masjid Kebon Jeruk.

Masjid yang terletak di tepi Jalan Hayam Wuruk tepat di sudut Gang Masjid, telah beberapa kali mengalami pemugaran dan perombakan, sehingga banyak ciri-ciri aslinya telah hilang, suatu hal yang patut disayangkan, tetapi seringkali terjadi pada bangunan-bangunan bersejarah yang masih dipergunakan, misalnya pada kekunoan gedung Kompeni atau pura Bali.

Dr. De Haan, penulis buku Oud Batavia yang terkenal, menyindir bahwa agaknya kaum Peranakan itu kurang tahu ajaran Islam, sehingga gaya bangunan itu kurang bergaya masjid yang lazim, juga melanggar larangan untuk melukiskan makhluk hidup dengan adanya tegel-tegel porselen Belanda yang bergambar manusia dan hewan.

Tetapi Dr. Ph. van Ronkel berpendapat, bahwa mungkin bangunan ini tadinya sebuah rumah tua Belanda, yang kemudian dipergunakan sebagai masjid, seperti halnya dengan masjid Luar Batang. Jadi tegel-tegel itu sudah ada sebelum rumah berubah fungsinya menjadi masjid.

Dewasa ini keadaan dalam masjid sudah tak ada bedanya dengan dalam masjid-masjid lainnya. Satu-satunya peninggalan masa lampau hanyalah ukiran kayu penghias lubang angin bergaya Belanda (bovenlicht) seperti yang menghias pintu masuk gedung Arsip Nasional, sekalipun ukirannya tak sebaik itu.

Ukiran lubang angin itu menggambarkan tema sederhana: jambangan dengan bunga dan daun-daunnya.

Sebuah mimbar kayu jati yang indah sekali ukirannya dulu pernah lama dipergunakan dalam masjid kuno ini, kemudian dibawa ke Museum Fatahillah di Jakarta Kota.

Sayang mimbar yang dipamerkan dalam museum itu tidak diberi label yang menyatakan bahwa berasal dari masjid Kebon Jeruk. Diduga bahwa mimbar ini berasal dari abad ke 18.

Di halaman belakang Masjid Jami terpahat makam dengan nisan yang bergaya Cina. Nisan itu berpahat 6 aksara Cina yang berbunyi "Hsien-pi Chai men tse mou" yang kira-kira berarti "Ini makam (wanita) dari keluarga Chai").

Landasan makam itu pada bagian kepala dan kakinya dihiasi dengan pahatan berupa naga sedangkan pada kedua sisinya dengan motif tanaman berbunga dengan burung-burung.

Pada kedua sisi itu juga terdapat pahatan huruf Arab yang menunjukkan angka tahun 1792. Juga inskripsi huruf Cina pada kaki makam yang menyebutkan masa Chien Lung tahun "tikus air" cocok dengan angka tahun ini.

Menurut buku De Haan yang dimakamkan di situ adalah istri tokoh Peranakan yang mendirikan masjid, kapitan Tamien Dosol Seeng.

Menurut ahli sinologi yang kami tanyakan pendapatnya mengenai inskripsi nisan, menyatakan bahwa mungkin sekali yang dimakamkan di tempat itu adalah seorang wanita pribumi, karena pada nisan itu tidak dituliskan nama diri atau nama pribadi almarhumah.

Suatu versi lain mengenai sejarah Masjid Jami Kebon Jeruk ini dapat dibaca dalam Harian Indonesia tanggal 24 Juni 1979 (edisi Indonesia). Menurut karangan ini masjid di tepi jalan Hayam Wuruk itu sudah lama berdiri sebagai surau kecil.

Dalam abad ke-18 suatu keluarga Muslim dari daerah Sinkiang tiba di tanah Jawa karena mengalami tekanan-tekanan yang tidak wajar dari pemerintah kerajaan Ching. Tokoh itu bernama Chan Tsien Hwu dengan istrinya Fatimah Hwu beserta sejumlah pengikut.

Melihat keadaan surau kecil yang terlantar itu dia membongkarnya dan mendirikan Masjid Jami pada tahun 1718. Menurut versi ini yang dikuburkan di halaman masjid adalah Fatimah Hwu, sedangkan pendiri masjid konon dimakamkan di daerah Cirebon.

Sayang versi ini tidak menyebutkan sumber aslinya, sehingga sulit untuk diteliti lebih lanjut. Yang jelas tradisi ini tidak sesuai dengan inskripsi pada makam, yang sama sekali tidak menyebutkan adanya nama Chan atau Hwu (?).

Hanya nama Tamien Dosol Seeng memang mengingatkan kita kepada nama-nama Tartar (Sin-kiang) daripada nama Cina.

Menurut catatan Belanda golongan Cina Muslim ini tidak ada lagi sebagai kelompok tersendiri setelah tahun 1816, karena sudah berbaur dalam masyarakat Islam umumnya.

Dalam tahun 1827 kapitan Mohammad Jaffar tercatat sebagai pemimpin terakhir golongan ini yang diangkat pemerintah Belanda, karena dalam tahun berikutnya ada peraturan baru yang mengakhiri pengkotakan penduduk menurut suku-bangsa dan keturunan yang mempunyai pemimpin atau kapitannya sendiri-sendiri. (swd)