TRIBUNNEWS.COM - Sraddha Sala adalah komunitas dan ruang penelitian yang didirikan pada 2 April 2016 oleh sekelompok pegiat Sastra Jawa yang berfokus pada studi naskah kuno atau manuskrip.

Nama "Sraddha" sendiri diambil dari tradisi Nyadran, sebuah ritual memperingati leluhur dalam tradisi Jawa (masa Hindu) yang bermakna mendalam sebagai titik temu berbagai pemeluk agama dan kepercayaan.

Pendirian komunitas ini dipicu oleh momentum penghormatan 1000 hari wafatnya salah satu ahli sastra Jawa kuna, Romo I. Kuntara Wirya Martana, S.J, seorang dosen Sastra Jawa terkemuka sekaligus sosok Yesuit yang berpengaruh di wilayah Solo-Yogyakarta.

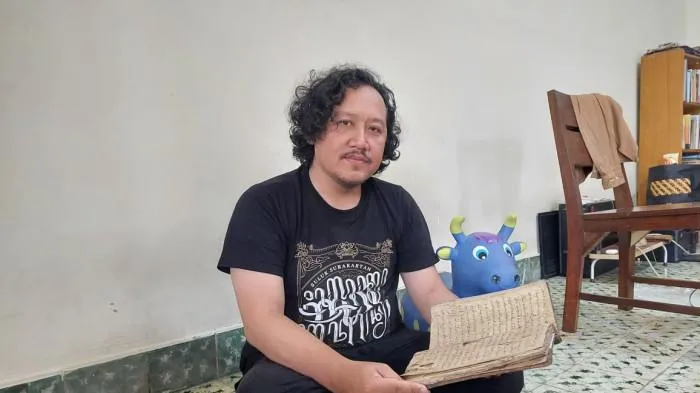

Inisiator pembentukan komunitas Sraddha Sala berangkat dari kegelisahan seorang filolog sekaligus peneliti kajian naskah kuno dan sastra Jawa, Rendra Agusta.

Ia merasa masyarakat di sekitarnya, khususnya para akademisi muda cenderung lebih bangga, ketika berziarah ke makam raja-raja atau tokoh besar, namun mengabaikan makam leluhur mereka sendiri di desa.

Fenomena yang diamati lulusan program studi Sastra Daerah (S1) dan Kajian Budaya (S2), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah itu, membuatnya termotivasi mendirikan komunitas Sraddha Sala.

"Mereka itu nggak pernah sowan ke makam buyutnya sendiri. Saya merasa aneh, karena mereka ziarah Wali Songo setiap tahun, tapi urusan keluarga sendiri nggak ada. Makanya ide komunitas ini salah satunya soal pentingnya merawat makam desa, punden, dan sendang," kata Rendra Agusta, saat ditemui Tribunnews.com Kamis (15/1/2026).

Melalui komunitasnya, Rendra berupaya mengalihkan fokus masyarakat untuk kembali merawat punden, makam desa, dan sumber air (sendang) sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang lebih dekat secara personal.

Melalui gerakan ini, Sraddha Sala menekankan pentingnya pelestarian lingkungan desa, seperti menjaga pohon-pohon besar yang krusial bagi ketersediaan air, terlepas dari apa pun keyakinan yang dianut masyarakatnya.

Dalam perjalanannya, Rendra sebagai pendiri Sraddha Sala menghadapi tantangan besar terkait konsistensi dan pembagian waktu.

Terutama karena harus menyeimbangkan kegiatan komunitas dengan pekerjaan formal di kedinasan.

Baca juga: Komunitas Honda Tiger Club Indonesia Raker Perdana di Semarang, Bahas Kesiapan Wingday 2026

"Tantangannya paling awal itu membangun konsistensi kegiatan dan meluangkan waktu. Tahun 2016 saya masih kerja harian di Dinas Kebudayaan Provinsi Jogja dari jam 5 sampai jam 5 sore. Waktunya kecil banget untuk mengelola komunitas, cuma Sabtu-Minggu atau malam hari," ungkapnya.

Pria yang pernah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kebudayaan DIY itu selain kendala waktu, mengaku mengalami kendala komunikasi saat berinteraksi dengan warga desa.

Di mana para pegiat komunitas ini yang terbiasa dengan bahasa riset akademis, harus belajar menyampaikan informasi dengan cara yang lebih sederhana dan membumi.

"Tantangan lainnya adalah soal split (pembagian peran). Biasanya saya kerja kedinasan atau riset, tiba-tiba harus jadi orang yang nongkrong di desa dengan obrolan yang lebih sederhana. Nggak bisa pakai bahasa tinggi, harus pelan-pelan," ucapnya.

Meskipun berawal dari fokus yang sempit pada manuskrip, komunitas yang berada di Jl. Madyotaman Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini, kini terus berkembang menjadi wadah yang lebih luas untuk mempelajari Sastra Jawa dan kebudayaan Jawa secara menyeluruh demi menjangkau lebih banyak orang.

"Fokus (Sraddha Sala) tetap ke manuskrip (naskah kuno) karena nggak banyak orang yang menyentuh itu. Di Solo saja cari teman yang fokus manuskrip nggak banyak. Baru kemudian meluas ke Sastra Jawa dan Kebudayaan Jawa secara umum," terang Rendra.

Melalui Sraddha Sala, Rendra merubah program sosialisasi naskah kuno yang biasanya diadakan di tingkat pusat, menjadi lebih menyasar langsung ke tingkat desa dan kecamatan agar masyarakat setempat benar-benar memahami isi naskah yang mereka miliki.

"Sosialisasi dari dinas ada sebenarnya mas, cuma kurang nyasar ke bawah. Akhirnya setelah pandemi itu saya punya program ketika sama negara itu mulai dipercaya, terus programku tak balik."

"Kalau dulu orang kumpulin orang ke kota, disosialisasi, ya bikin aja ke desa-desa itu. Jadi diadakan di setiap kecamatan, desa," bebernya.

Pendekatan yang dijalankan pria yang kini menjadi dosen Politeknik Insan Husada Surakarta itu, kini membuahkan hasil.

Kedekatan emosional yang erat antara peneliti dan warga, di mana masyarakat secara sukarela terlibat dalam diskusi naskah hingga menyediakan kebutuhan logistik kegiatan.

Fenomena ini sejalan dengan teori post-custodial, yaitu sebuah gerakan perlawanan terhadap metode perawatan benda antik yang bersifat sentralistik oleh negara.

Dalam konsep ini, masyarakat diajarkan untuk mampu merawat sendiri warisan budaya mereka, mulai dari pengetahuan teknis mengenai zat kimia hingga cara pelestariannya, yang terbukti jauh lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara.

"Jadi custodial itu kan metode perawatan benda-benda antik yang sifatnya sentralistik. Nah, kita ini sedang melakukan ya gerakan perlawanan sebenarnya, ya teori post-modern itu kan mengajarkan on positioning gitu. Jadi keberpihakan itu menjadi penting."

"Lah post-custodial ini kan bagaimana kowe iki ojo jadi sentralistik negara sing mampu merawat itu hanya negara ngono. Nek ada yang bisa dikerjakan masyarakat dan masyarakat mampu, ya ajari mereka. Tukune neng endi zat kimiane, ya gitu-gitu mas," terang Rendra.

Untuk menarik minat generasi muda terhadap manuskrip kuno, Sraddha melakukan upaya alih wahana atau alih media, seperti mengaplikasikan desain naskah dan aksara Jawa kuno pada kaos atau produk fesyen lainnya.

"Alih wahana, alih media itu sangat sangat menarik ya bagi mereka (generasi muda). Jadi jadi desain, jadi kaos, jadi ya baju-baju kayak gini, baju-baju yang sangat provokatif ya, bertulis 'ndeder kautaman' (menanam kautaman)," tuturnya.

"Nah mereka sebenarnya bangga juga, jadi kayak kayak di Telomoyo kemarin itu desanya punya prasasti, punya prasasti di batu ada aksara Jawa Kuno. Nah mereka tertarik untuk melukis, dilukis ulang, dadi alih wahana, alih media itu mereka sangat tertarik. Apalagi yang berbau ekonomi, lebih menarik ya buat anak-anak sekarang atau mungkin ya nggak anak-anak juga, mungkin orang tua kalau ada ekonomi itu kaeke dikembangkan," sambungnya.

Selain aspek visual, integrasi naskah dengan nilai ekonomi menjadi daya tarik yang sangat kuat.

Sebagai contoh, penemuan narasi sejarah dalam naskah mengenai perkebunan kopi di zaman Mangkunegara IV telah berhasil mendorong warga di daerah Wonogiri untuk kembali menanam kopi dan membuka kedai.

"Kayak kemaren saya di daerah Bulukerto, Girimarto, Wonogiri ujung sana, jadi mereka dalam sejarahnya itu menanam jagung dan ketela sepanjang wis selama itu ya, terus kami itu ke sana bawa cerita gitu, bawa cerita bahwa di zaman Mangkunegara IV ini daerah ini namanya hutan Gondosini."

"Nah ini dulu pernah jadi percontohan kopi di zaman Mangkunegara IV. Kenapa kita nggak nanam kopi aja? Sekarang mereka panen kopi Mas, punya kedai kopi," ungkapnya.

Hal ini menciptakan rantai ekonomi baru yang menghubungkan petani di desa dengan pasar di perkotaan melalui bantuan komunitas sebagai konektor budaya.

"Iya nilai ekonomi. Jadi mereka 'lha aku gak ngerti carane dodol pie?' gitu. Tak hubungkan dengan temen-temen komunitas yang di Kota Wonogiri, kalau mereka panen bisa langsung nyetor ke roaster-nya di sana, nanti dari Wonogiri dijual ke sini, di Solo ke Toko Pojok, Toko Pojok baru ke kedai-kedai di Solo Raya," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)